非常用自家発電設備の点検と保全の重要性

有事の際に沢山の人命を守るために消防設備点検が義務化されていますが、まだその重要性が正しく認識されていない事があります。

日本は世界でも自然災害が多い国として有名で、世界で起こる地震の2割は日本で発生しているそうです。

そのような日本で、自然災害など有事が起きたときに予防保全をしていないことで「非常用自家発電設備の不始動・停止」という事態が起これば、もし人命が失われなかったとしても企業様の社会的な信用を失うことになります。

非常時は待ってくれない。「準備不足」が命取りに!

6年に1回やらされるより、今やっておくが正解です!

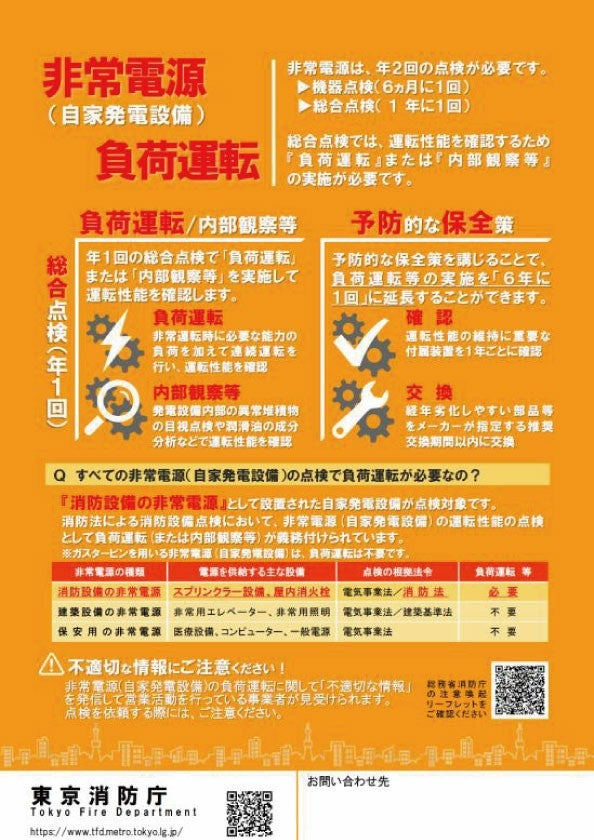

負荷試験は、6年に1回ではなく1年に1回の実施が必要となります。

負荷試験は6年に1回で良いのでは?

昨年負荷試験をしたばかりだから今年は何もしないつもりなんだけど……

非常用発電機を更新したし負荷試験しなくても問題ないよね?

答えはNO!この認識は全て間違いです!!

消防⽤の⾮常⽤発電機を設置している施設では、年1回の負荷運転を実施し運転性能を確認しなければなりません。

ただし、予防保全として経年劣化しやすい部品や消耗品を各メーカーが推奨している適切な時期に交換しておくことで最長6年間、負荷試験の実施を延長が可能です。

なるほど!適切に予防保全を講じていれば、最長6年に1回の負荷運転で良いのか!

予防保全の具体的な内容は、エンジンオイルや冷却水などは1年に1回の交換です。

※消耗品の内容によって適切な交換時期は異なります。

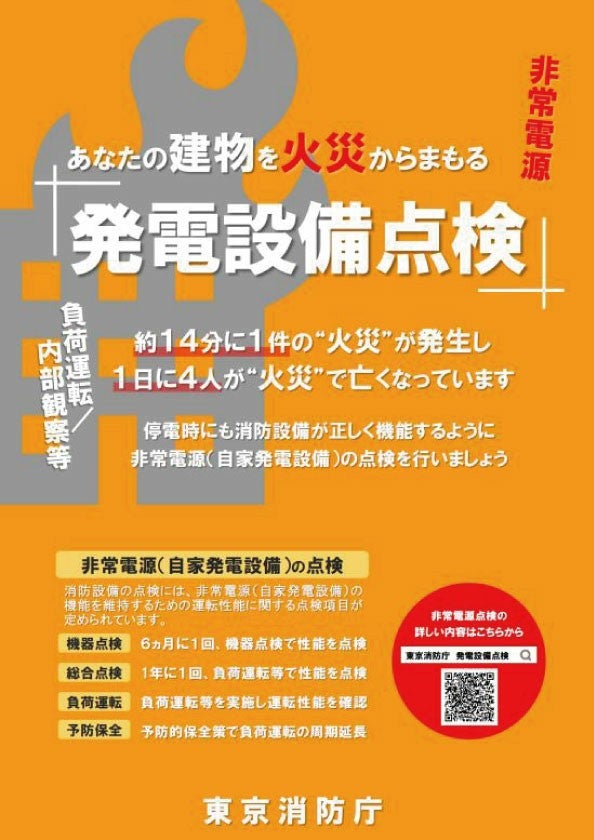

なお、東京消防庁においても注意喚起がされているため、事前に確認しておきましょう。

非常用発電機が正常に運転するように

毎年点検や整備、交換などが必須であると

認識しておきましょう!

要注意!負荷運転と勘違いされるもの

なかには、負荷試験と勘違いしている点検等があり「負荷運転を実施していないのに実施した」と勘違いしているケースもあるため、注意が必要です。

保安点検や消防設備を起動させずに行った点検等は、非常用発電機の起動点検であり負荷運転ではありません。

エンジンが動いただけでは、非常用発電機は発電しないので注意してください!

発電機を起動させて発電量を確認する運転が、消防庁の求めている負荷運転です。

負荷運転では、連続した電力を供給できるのかを試験しています。